“Specifico” è un aggettivo che viene utilizzato tantissimo in relazione a dei particolari tipi di allenamento nel ciclismo.

Nella tradizione della teoria dell’allenamento si parla di “lavori specifici” solitamente quando si performano in allenamento delle ripetute che toccano le varie zone, o con manipolazione della cadenza spesso per un totale di qualche decina di minuti totali di intensità, se così vogliamo chiamarla.

Ma cosa significa effettivamente la parola “specifico”?

Secondo me per definire un allenamento specifico nei confronti di una tipologia di gara è necessario che questo allenamento replichi in buona parte le richieste fisiologiche della gara.

Se dovessero chiedermi quale sessione mi sembra più specifica per una gara di 5h con probabilmente più di 1h spesa in zone alte di intensità, per esempio confrontando un lungo in z2 di 5h con una seduta di 10min totali di ripetute in z5 probabilmente risponderei la prima, che per lo meno è specifica nella componente durata.

In ogni caso non chiamerei nessuna delle due “lavoro specifico”.

Sarebbe molto comodo conoscere quale sia soglia da superare con lo stimolo allenante per ottenere una supercompensazione e miglioramento successivo: la verità è secondo me che non possiamo saperlo, sia perché la fisiologia di ciascuno è diversa sia perché a seconda delle giornate e del periodo di allenamento abbiamo delle differenze di carico interno per un determinato allenamento che modificano anche la risposta successiva.

Come spesso accade quando siamo in balia del caos, molti allenatori cercano di teorizzare la sessione perfetta basandosi su parametri o modelli matematici che puntano ad una precisione esatta: è realmente possibile ottenerla, oppure vista l’imprevedibilità del sistema voler dare dei confini netti e estremamente precisi ad una sessione o un concetto rischia di mandarci ancora più fuori strada?

Ritornando al concetto di specificità, mi piace pensare che il modo più semplice per allenare il corpo a fare una cosa sia ripeterla più volte possibile.

Mentre nella pratica di gesti o abilità tecniche questo concetto è assodato, e si cerca il massimo numero di ripetizioni ben eseguite per imparare un gesto, nel caso dell’allenamento spesso si pensa soprattutto alle vie traverse per ottenere qualcosa senza concentrarsi su quello che vogliamo raggiungere.

Un esempio: ho visto nella mia carriera molti sprinter di atletica leggera fare di tutto tranne che correre veloce in pista, dalla palestra a mille esercizi diversi di mobilità e propriocezione, ma da quello che mi sembra di capire seguendo da lontano il mondo dell’atletica negli ultimi anni gli sprinter di massimo livello stanno migliorando facendo principalmente una cosa: correre veloce, muoversi veloce, e recuperare abbastanza a lungo per poterlo rifare.

Se parliamo di tradizione dell’allenamento ciclistico, emerge una forte contraddizione fra due concetti che vengono stressati dai preparatori “old school”: da un lato assegnare lavori specifici che hanno poco a che fare con le richieste di gara (es. bassa cadenza estrema, minutaggi di lavoro totale spesso inferiori alla mezz’ora), dall’altro sostenere che è necessario gareggiare molto perché nessun allenamento può portare i miglioramenti che portano le gare.

Ora, con l’ultima affermazione non posso che trovarmi in parte d’accordo, in quanto gareggiare è un’abilità tecnica oltre che fisiologica e alcune componenti psicologiche pratiche e tattiche possono essere migliorate, vedi sopra, solo con la loro ripetizione.

Mi chiedo però se invece da un punto di vista fisiologico non avrebbe più senso cercare di prepararsi per le gare con del vero lavoro specifico, ovvero che vada a replicare in modo più specifico possibile le richieste della gara.

In questo modo cerchiamo di salvarci dall’entropia e i misteri del processo di adattamento facendo esattamente quello in cui vogliamo diventare bravi, ma in un contesto più controllato (no rischi cadute, stress mentale molto minore, possibilità di riposare e mangiare subito appena arrivati, possibilità di fare pause durante).

Ricordo di aver ascoltato podcast di Olav Alexander Bu prima delle schiaccianti vittorie dei suoi due atleti appena arrivati nel circuito ironman in cui parlava della loro settimana tipo di allenamenti. Il weekend in particolare consisteva nel replicare la distanza ironman all’intensità di gara ma dividendola su due giorni, o meglio nuoto + bici e bici + corsa, consentendo delle brevi pause durante per misurazioni di parametri fisiologici e “refocus”, ma di fatto portando a casa un ironman ogni weekend durante tutto il periodo di preparazione.

Nel ciclismo quasi nessuno si allena in questo modo e, tornato dall’esperienza non soddisfacente in Grecia, mi sono guardato la distribuzione in zona dei miei allenamenti lunghi e mi sono reso conto che in nessun modo quello che ho fatto quest’inverno aveva replicato ciò che avrei poi incontrato in gara, a differenza di ciò che ho fatto in altri inverni con allenamenti più estremi.

Per paura di strafare sono autoconvinto del fatto che allenarmi in modo più controllato e con meno fatica potesse portarmi ad adattarmi meglio, ma ora mi chiedo se i miglioramenti che ho avuto in passato con quell’approccio non significassero che avessi raggiungo la capacità di adattarmi a quel workload notevole e quindi facendo meno a minor intensità probabilmente sia andato in de-training.

Dopo Grecia ho infatti fatto switch ad allenamenti più lunghi con anche tempo speso in zone di intensità più alte, simil gara, e mi sembra che dei risultati si stiano già vedendo.

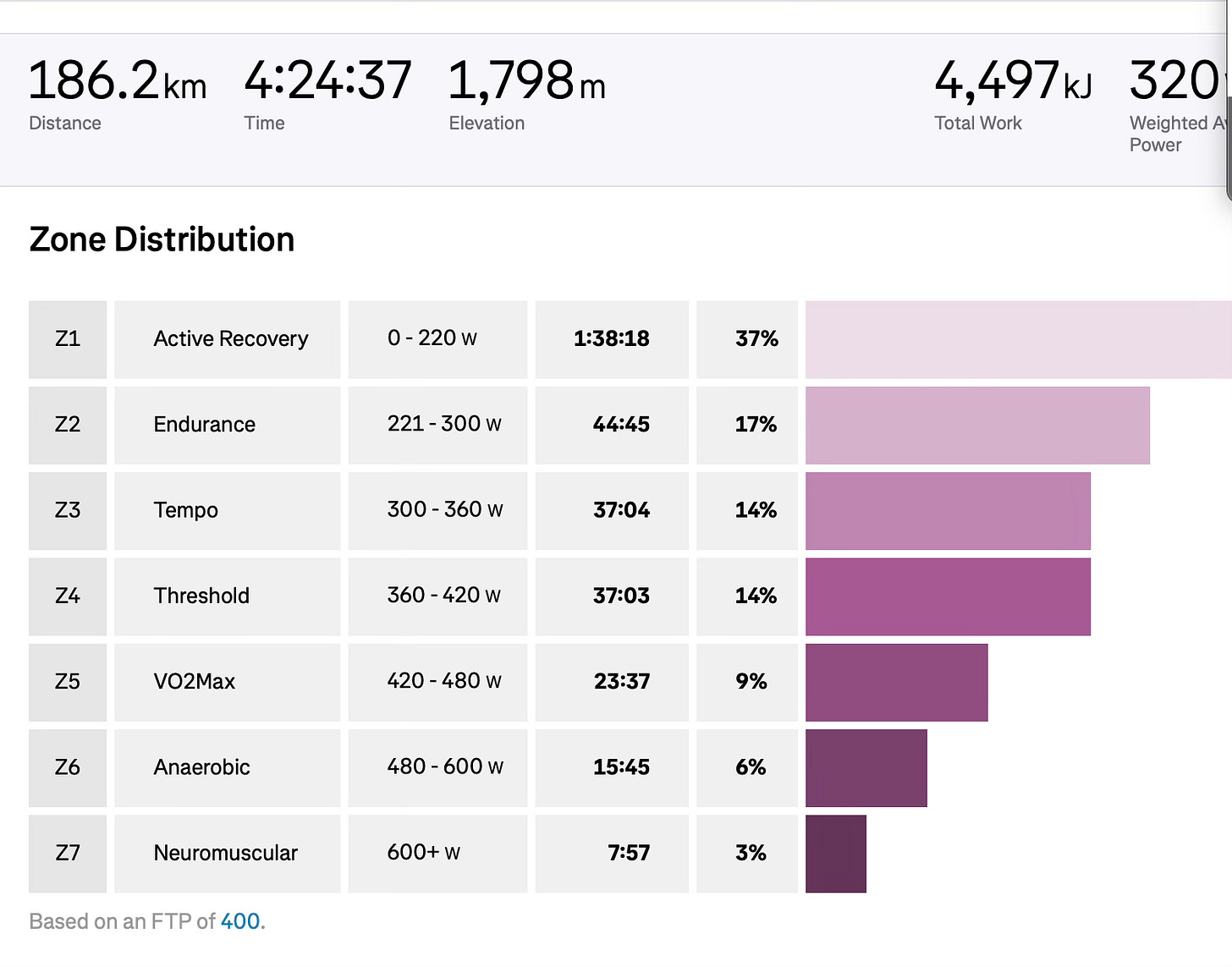

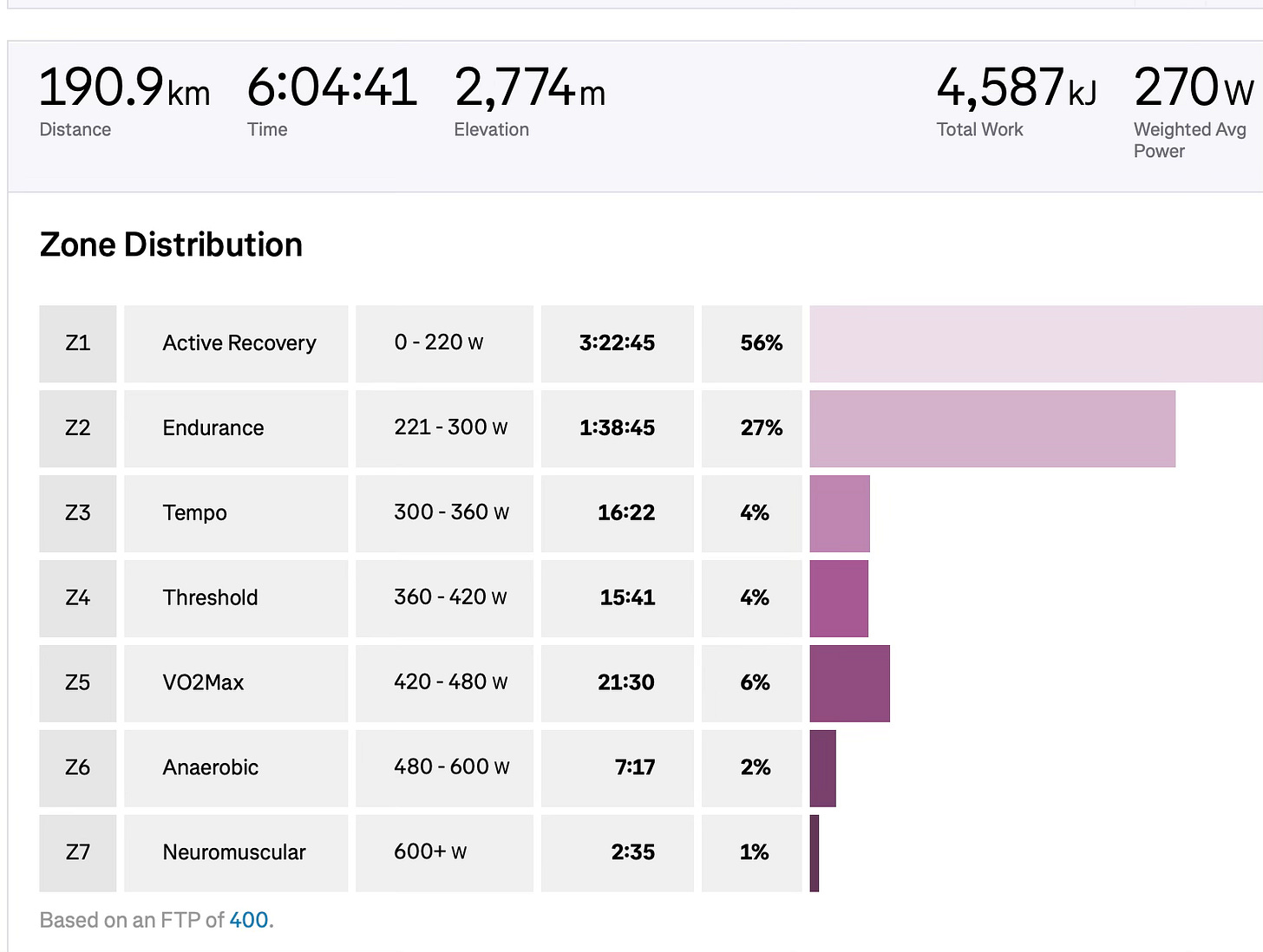

Vi mostro esempio della distribuzione zone di potenza del GP Rhodes e dell’allenamento di simulazione gara che abbiamo fatto a Girona (uno degli allenamenti con più intensità fatti quest’inverno):

GP Rhodes: totale di oltre 1h20 spesa da threshold in su ma soprattutto 50min oltre i 420w

Allenamento: soli 30min spesi oltre i 420w e 45min scarsi da threshold in su

Se mi stessi preparando per cronoscalate o puntassi a migliorare il mio vo2max, anche la distribuzione in zona del secondo allenamento sarebbe più che specifica, coprendo totalmente le richieste di quello che sarebbe il mio evento, ma se mi preparo per gare con distribuzione intensità come quella sopra è evidente la mia sotto-preparazione.

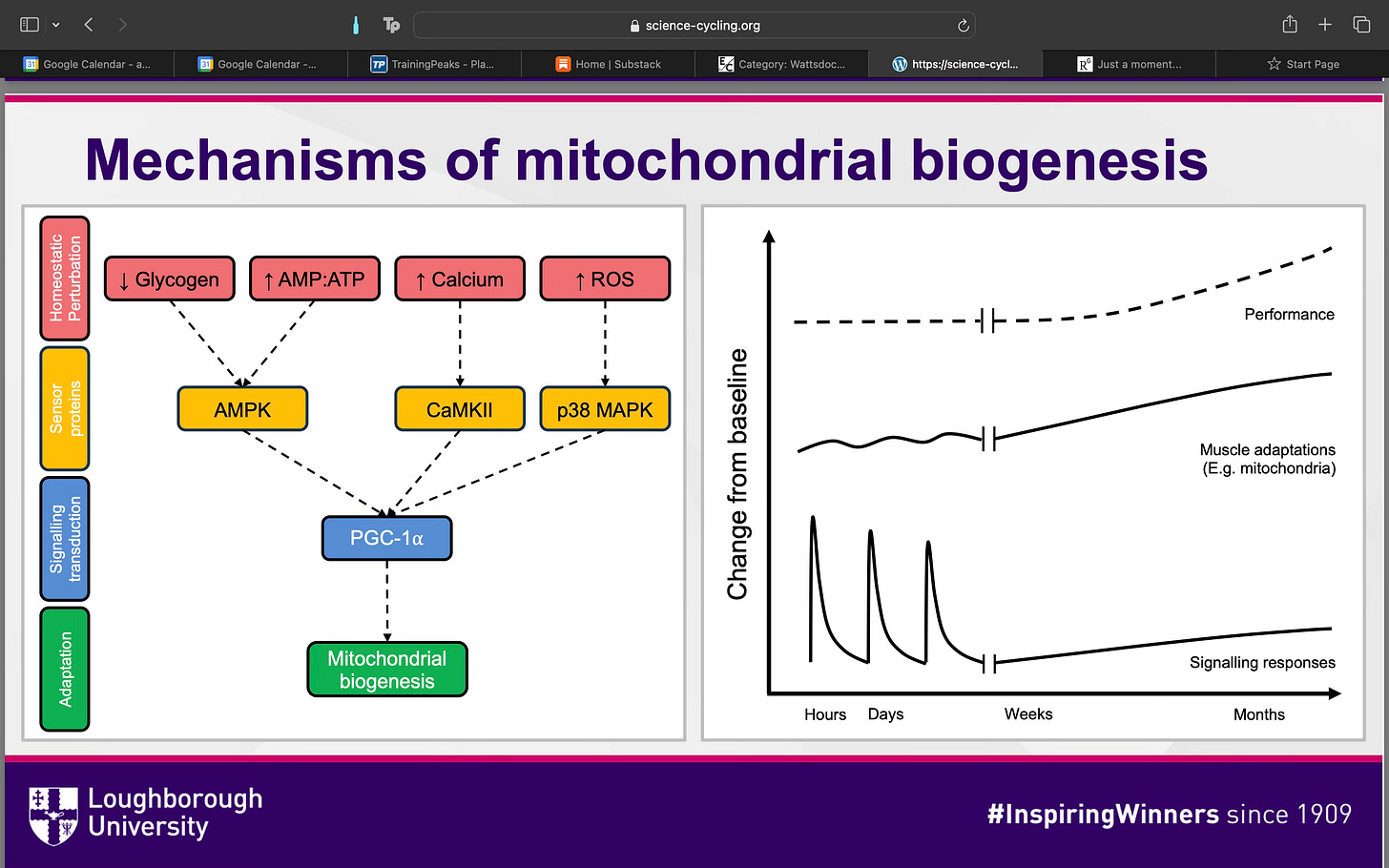

Sicuramente c’è una parte di specificità che possiamo coprire con il lavoro totale in kj delle sedute, perché se guardiamo ai meccanismi probabili che portano adattamento uno di questi è il pathway del calcio, replicabile anche senza le alte intensità.

Per quanto riguarda il pathway del glicogeno basso però possiamo ipotizzare che questo porti un adattamento specifico nelle fibre dove il livello si abbassa, per cui solo spendendo tempo in zone alte possiamo allenare aerobicamente quel tipo di fibre rendendole più durevoli, cosa che non possiamo fare con alti kj spesi in zone basse.

Anche a livello aneddotico possiamo sicuramente osservare che molti atleti di successo adottano questo approccio di spingersi al limite in alcune giornate di allenamento, ma lasciando sufficiente tempo al corpo per recuperare nei giorni easy.

È il caso di David Roche nella sua preparazione attuale per la ledville 100, oppure per esempio Mads Pedersen è famoso per le sue ride da 7 ore o più con molta intensità all’interno, dietro motore ecc.

Per concludere, mi sento di dire che se puntiamo al miglioramento di parametri fisiologici come vo2max o potenza su x minuti possiamo provare ad allenarci in modo più classico in quanto nella maggior parte delle sedute raggiungiamo un volume abbastanza alto da superare le richieste in termini di kj e di minuti totali sopra CP, per cui probabilmente a questo livello siamo già specifici e possiamo permetterci di sperimentare con diverse sedute per trovare quale ci piace di più o quale ci fa rispondere meglio, che è poi quello che si vede in letteratura negli ultimi anni (vo2 intermittente vs continuo ecc).

Nel caso di gare lunghe però (maggior parte delle gare di ciclismo) le richieste fisiologiche sono così diverse da ciò che si fa tradizionalmente che non possiamo permetterci di seguire solo le linee guida della letteratura.

Proverò questo approccio su me stesso, come sempre, e cercherò di capire se replicare in modo controllato gli esatti demand della gara sia l’unico modo per gestire il caos del corpo umano nel processo di allenamento.

Complimenti e grazie per il bell’articolo💪

Interessante, Gaffu! Continua a condividere aggiornamenti su questo tema. Sono curioso di vedere come si sviluppa la cosa e come il tuo corpo risponde a questa variazione nello spettro delle zone di intensità durante gli allenamenti “specifici” di long ride.